Keywords: gene, Blast, patologia, Homo sapiens, ricerca scientifica

Predisposizioni e somiglianze genetiche tra neuropatologie: un’analisi dei geni specifici, con un focus sull’ADHD

Questo articolo si propone di analizzare le basi genetiche comuni a patologie dello sviluppo e/o del funzionamento del sistema nervoso come l’ADHD (sindrome dell’iperattività e del deficit di attenzione), la schizofrenia, il disturbo bipolare e la depressione maggiore. Si è evidenziato che tali condizioni sono in relazione ad alcuni geni quali DISC1 (Disrupted-In-Schizophrenia-1), DRD5 (recettore D5 della dopamina), CACNA1C (subunità 1C del canale del calcio voltaggio-dipendente) e BDNF (brain-derived neurotrophic factor) coinvolti in più condizioni di alterazione neurologica. Queste somiglianze genetiche suggeriscono che disfunzioni nei sistemi dopaminergico e serotoninergico siano alla base di diversi disturbi psichiatrici e neurologici. Il nostro progetto si è concentrato sull’analisi della correlazione tra il gene ADHD1 (gene associato alla ADHD) e DRD5 (recettore D5 della dopamina) usando degli strumenti di bioinformatica, come BLAST (Basic Local Alignment Search Tool). La ricerca futura dovrebbe approfondire i meccanismi genetici e l’interazione con i fattori ambientali per migliorare la comprensione e i trattamenti di queste condizioni. A conferma di ciò l’uso di antipsicotici atipici, come aripiprazolo e risperidone, è condiviso nel trattamento tra l’ADHD e gli altri disordini e richiede terapie sempre più personalizzate.

Confronto della sequenza del gene CALM2 in Homo sapiens e Mus musculus

La nostra ricerca è stata incentrata sulla CPVT (Tachicardia Ventricolare Polimorfa Catecolaminergica), o più precisamente su uno dei geni responsabili della malattia cardiaca: il CALM2. Ciò che abbiamo scelto di osservare sono le differenze della sequenza nucleotidica del suddetto gene in Homo sapiens e Mus musculus. Abbiamo provato a capire se ci fossero differenze, nonostante la somiglianza tra i genomi delle due specie, con l’obiettivo di portare anche alla luce l’esistenza di questo gene poco conosciuto. Tramite BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), ci è stato possibile confrontare le due sequenze permettendoci di trarre le nostre conclusioni. Nonostante ci aspettassimo una corrispondenza nucleotidica quasi completa, il risultato è stato diverso dall’atteso facendoci ipotizzare una possibile duplicazione del gene murino nell’ Homo sapiens.

L’istiocitoma fibroso, una rara condizione oncologica: trasmissione delle cellule cancerose e somiglianze tra vari organismi

Il nostro lavoro ha l’obiettivo di analizzare la sequenza genica di una particolare forma oncologica dotata di caratteristiche che la rendono unica. Le forme oncologiche a oggi conosciute sono molteplici, ma alcune di queste mostrano delle capacità uniche. Si tratta dell’istiocitoma fibroso, una rara condizione cancerosa la cui genesi rimane ancora sconosciuta ma che ha mostrato la capacità di impiantarsi in un organismo ospite portando alla luce il primo caso di contagio oncologico senza rigetto. Nel 1996, un chirurgo tedesco si procurò un taglio accidentale durante un intervento chirurgico per rimuovere un istiocitoma fibroso maligno. Cinque mesi dopo, proprio nel punto della ferita, comparve una nuova formazione tumorale. Le cellule tumorali del paziente si erano trasferite e impiantate sulla mano del chirurgo ed erano una copia geneticamente identica a quelle del paziente. Dunque, lo scopo del nostro studio è stato quello di indagare tramite BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) le caratteristiche genetiche e molecolari dell’istiocitoma, confrontando la sequenza di tale neoplasia nell’essere umano (Homo sapiens) con quella del gorilla di pianura occidentale (Gorilla gorilla gorilla), sottolineando le somiglianze rilevanti tra le due condizioni tumorali.

Predisposizioni e somiglianze genetiche tra neuropatologie: un’analisi dei geni specifici, con un focus su ADHD

Capparelli F. 2 , Antonecchia S1 , Pinna S.1 , Trigilio K.1, Carosi C.2 e D’Aponte E 3

- 1.studenti del Liceo scientifico Vito Volterra

- 2.docenti del Liceo scientifico Vito Volterra

- 3.preside del Liceo scientifico Vito Volterra

Keywords: Bioinformatica, ADHD, BLAST, FASTA, Neurodivergenze

Abstract

Questo articolo si propone di analizzare le basi genetiche comuni a patologie dello sviluppo e/o del funzionamento del sistema nervoso come l’ADHD (sindrome dell’iperattività e del deficit di attenzione), la schizofrenia, il disturbo bipolare e la depressione maggiore. Si è evidenziato che tali condizioni sono in relazione ad alcuni geni quali DISC1 (Disrupted-In-Schizophrenia-1), DRD5 (recettore D5 della dopamina), CACNA1C (subunità 1C del canale del calcio voltaggio-dipendente) e BDNF (brain-derived neurotrophic factor) coinvolti in più condizioni di alterazione neurologica. Queste somiglianze genetiche suggeriscono che disfunzioni nei sistemi dopaminergico e serotoninergico siano alla base di diversi disturbi psichiatrici e neurologici. Il nostro progetto si è concentrato sull’analisi della correlazione tra il gene ADHD1 (gene associato alla ADHD) e DRD5 (recettore D5 della dopamina) usando degli strumenti di bioinformatica, come BLAST (Basic Local Alignment Search Tool). La ricerca futura dovrebbe approfondire i meccanismi genetici e l’interazione con i fattori ambientali per migliorare la comprensione e i trattamenti di queste condizioni. A conferma di ciò l’uso di antipsicotici atipici, come aripiprazolo e risperidone, è condiviso nel trattamento tra l’ADHD e gli altri disordini e richiede terapie sempre più personalizzate.

- Introduzione

I disturbi mentali, come la schizofrenia, il disturbo bipolare, la depressione maggiore, il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) e il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), sono condizioni psichiatriche complesse che influenzano la vita di milioni di persone a livello globale. Sebbene questi disturbi presentino una varietà di sintomi e manifestazioni cliniche, emergono evidenti somiglianze genetiche, suggerendo che i fattori ereditari giochino un ruolo cruciale nella comparsa di molte di queste condizioni. L’ADHD è uno dei disturbi neuropsichiatrici più studiati e controversi, caratterizzato da persistente disattenzione, impulsività e iperattività che interferiscono significativamente con la quotidianità di chi lo manifesta.Recenti ricerche suggeriscono che l’ADHD condivida varianti genetiche comuni con altri disturbi mentali, come la depressione, il disturbo bipolare e la schizofrenia. In questo studio, esploreremo le somiglianze genetiche tra questi disturbi, con un focus particolare proprio sull’ADHD, analizzando i geni che sembrano essere implicati in più di una condizione psicopatologica. L’analisi è stata condotta utilizzando dati genetici provenienti da grandi banche dati internazionali, tra cui consorzi di ricerca sulle malattie psichiatriche e studi di associazione genome-wide (GWAS) per schizofrenia, disturbo bipolare, depressione maggiore, disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) e disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). I campioni genetici sono stati raccolti da pazienti diagnosticati con le rispettive condizioni.

2.Materiali e Metodi

- BLAST, Basic Local Alignment Search Tool, strumento di ricerca di allineamento locale, è un algoritmo usato per comparare le informazioni contenute nelle strutture biologiche primarie, come ad esempio le sequenze proteiche o le sequenze nucleotidiche delle molecole degli acidi nucleici (DNA e RNA);

3.Risultati

L’analisi genetica ha mostrato che diversi geni sono comuni tra disturbi psichiatrici come l’ADHD, la schizofrenia, il disturbo bipolare e la depressione maggiore. In particolare, i geni DISC1, CACNA1C e BDNF sono risultati coinvolti in più di un disturbo, con il gene ADHD 1 che emerge come un fattore specifico dell’ADHD, ma con sovrapposizioni significative con le altre condizioni psicopatologiche. Il blast genetico ha mostrato che esistono somiglianze significative nelle varianti genetiche tra ADHD e schizofrenia, e tra ADHD e disturbo bipolare, con differenze più evidenti rispetto alla depressione maggiore, che sembra avere un profilo genetico leggermente distinto, sebbene anch’essa condivida alcuni dei geni principali come CACNA1C e SLC6A4. Le regioni cromosomiche 3q, 6p e 13q sono risultate particolarmente rilevanti, indicando che alcuni loci genetici possano essere coinvolti in più disturbi. Le analisi suggeriscono che la regolazione dei neurotrasmettitori e la plasticità sinaptica siano alla base di queste somiglianze.

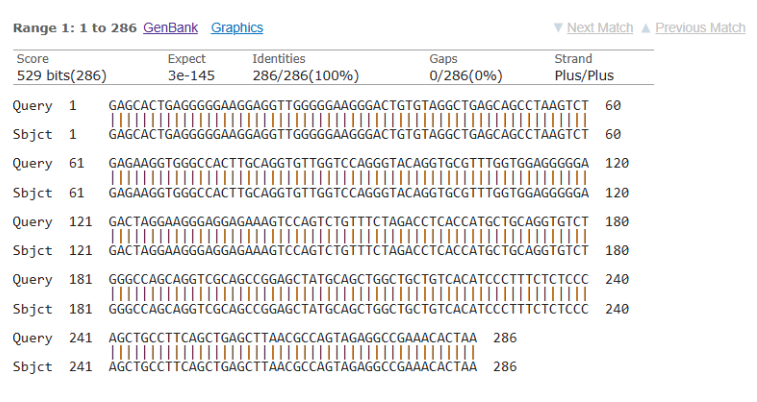

Il nostro progetto si è concentrato sull’analisi nucleotidica, attraverso lo strumento bioinformatico BLAST, del gene ADHD1 (gene associato alla ADHD) e del gene DRD5 (recettore D5 della dopamina). Come si può evidenziare dalla figura 1 risulta un evidente appaiamento nucleotidico tra le due sequenze in analisi che conferma le ipotesi e le somiglianze tra i geni studiati.

Figura 1. Appaiamento tra il gene ADHD1 (gene associato alla ADHD) e DRD5 (recettore D5 della dopamina) ù

4.Analisi dei Geni Specifici

I risultati dell’analisi hanno rivelato che alcuni geni sono significativamente associati a più disturbi psichiatrici, inclusi l’ADHD, la schizofrenia, il disturbo bipolare e la depressione. In particolare:

- DISC1 (Disrupted in Schizophrenia 1): questo gene, principalmente associato alla schizofrenia, è stato trovato anche correlato al disturbo bipolare e, in minor misura, all’ADHD. DISC1 è coinvolto nella regolazione del ciclo cellulare e nella neurogenesi, e le sue mutazioni sono state associate a disfunzioni nelle reti cerebrali.

- CACNA1C (Calcium Voltage-Gated Channel Subunit Alpha1 C): un altro gene con un forte legame tra schizofrenia, disturbo bipolare e ADHD. Questo gene codifica per una subunità del canale del calcio e ha un ruolo chiave nella trasmissione sinaptica, un processo che sembra alterato in tutte e tre le condizioni psichiatriche.

- SLC6A4 (Serotonin Transporter Gene): implicato principalmente nella depressione maggiore, il gene SLC6A4 è stato anche trovato associato all’ADHD e al disturbo ossessivo-compulsivo (DOC). Le varianti in questo gene influenzano i livelli di serotonina nel cervello, un neurotrasmettitore che regola umore e comportamenti impulsivi.

- BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor): sebbene associato alla depressione maggiore, il BDNF è stato implicato anche nel disturbo bipolare, nell’ADHD e nella schizofrenia. Il BDNF è fondamentale per la plasticità cerebrale e la funzionalità neuronale, suggerendo che alterazioni in questo gene possano contribuire a una varietà di disturbi psichiatrici.

- ADHD e Geni Specifici: il gene ADHD1 è stato recentemente identificato come uno dei principali responsabili del disturbo da deficit di attenzione/iperattività. Esso sembra giocare un ruolo importante nella regolazione dei neurotrasmettitori dopamina e noradrenalina, che sono cruciali per l’attenzione e il controllo comportamentale. In studi comparativi, le varianti in ADHD1 sono state associate anche a tratti comuni con la schizofrenia e il disturbo bipolare.

- FOXP2 (Forkhead Box P2): sebbene questo gene sia principalmente associato a disturbi del linguaggio e delle funzioni cognitive, varianti in FOXP2 sono state rilevate anche in disturbi psichiatrici, come l’ADHD e la schizofrenia, suggerendo un ruolo nelle disfunzioni cognitive.

- Comorbilità dei farmaci tra i diversi disturbi:

- Antipsicotici atipici (di seconda generazione): Questi farmaci sono più frequentemente usati in entrambi i contesti grazie al loro profilo di efficacia e tollerabilità.

- Sono il trattamento di prima linea per schizofrenia e altri disturbi psicotici. Agiscono sul sistema dopaminergico e serotoninergico per ridurre i sintomi psicotici (deliri, allucinazioni) e migliorare la stabilità emotiva.Gli antipsicotici non sono considerati il trattamento primario dell’ADHD, ma possono essere usati in comorbilità con altri disturbi (es. oppositività, disturbo della condotta o esplosioni emotive gravi) o quando i sintomi impulsivi/aggressivi non rispondono ai trattamenti standard (come gli stimolanti o atomoxetina).

Alcuni esempi comuni di tali farmaci sono:

- Aripiprazolo, usato per schizofrenia e disturbo bipolare; a volte impiegato nell’ADHD con comorbilità comportamentali gravi;

- Risperidone, prescritto per schizofrenia e anche per gestione dell’aggressività in ADHD con disturbo della condotta;

- Quetiapina, usato per schizofrenia e stabilizzazione dell’umore; meno comune nell’ADHD, ma può essere utile in alcuni casi;

- Olanzapina, più comunemente usata nei disturbi psicotici e bipolari; raramente usata nell’ADHD;

6.Conclusioni

Questo studio suggerisce che l’ADHD condivide una base genetica comune con altri disturbi psichiatrici, in particolare la schizofrenia, il disturbo bipolare e la depressione maggiore. I geni DISC1, CACNA1C, BDNF, SLC6A4 e ADHD1 sembrano essere implicati in più di una condizione, suggerendo che disfunzioni nei circuiti neurobiologici, inclusi i sistemi dopaminergico e serotoninergico, possano essere alla base di diverse patologie psichiatriche.Le somiglianze genetiche tra questi disturbi potrebbero avere implicazioni importanti per la comprensione della loro eziologia e per lo sviluppo di trattamenti più mirati. La ricerca futura dovrebbe concentrarsi sulla comprensione dei meccanismi precisi attraverso cui queste varianti genetiche influenzano il comportamento e la funzione cerebrale, e su come fattori ambientali interagiscono con queste predisposizioni genetiche per determinare l’espressione clinica dei disturbi psichiatrici.Gli antipsicotici atipici, in particolare aripiprazolo e risperidone, sono quelli maggiormente utilizzati in comune tra ADHD e disturbi psicotici, sebbene i contesti e le indicazioni terapeutiche siano diversi. La scelta del farmaco deve essere personalizzata in base alle necessità del paziente, tenendo conto delle comorbilità e della tolleranza al trattamento.

Ringraziamenti

Ringraziamo i collaboratori scolastici per la pulizia e la sorveglianza della scuola durante lo svolgimento degli incontri previsti per lo svolgimento del progetto; i tecnici informatici che hanno fornito i supporti digitali per la raccolta, soprattutto Dante Roitero, per l’elaborazione dei dati, e per la stesura del presente lavoro scientifico.

Bibliografia e sitografia

-

- Analysis of shared heritability in common disorders of the brain, The brainstorm consortium et al., Science, Giugno 2018 https://www.science.org/doi/10.1126/science.aap8757

- Confermate e chiarite le radici genetiche dell’ADHD, Mind, Novembre 2018

- ADHD e patologie psichiatriche, quale legame?: https://www.univadis.it/viewarticle/adhd-e-patologie-psichiatriche-quale-legame-2023a1000ldw

- Sui disturbi mentali e la genetica: https://help.tellmegen.com/sui-disturbi-mentali-e-la-genetica/?lang=it

- Neurobiology of ADHD, Gail Tripp, Jeffery R. Wickens, Neuropharmacology, Dicembre 2009

- Functional Impairments Associated With ADHD in Adulthood and the Impact of Pharmacological Treatment, Alisa R Kosheleff , Oren Mason , Rakesh Jain , Jennifer Koch , Jonathan Rubin, J Atten Disorder, Marzo 2023

- L’ADHD è ereditario? https://gam-medical.com/adhd-e-eredita/

Confronto della sequenza del gene CALM2 in Homo sapiens e Mus musculus

Capparelli F. 2 ,Giardoni A. 1, Lucarelli L. 1, Patrizi L. 1 , Casa M. 1, Carosi C.2 e D’Aponte E 3.

- 1.studenti del Liceo scientifico Vito Volterra

- 2.docenti del Liceo scientifico Vito Volterra

- 3.preside del Liceo scientifico Vito Volterra

Keywords: aritmia, bioinformatica,BLAST, CALM2, cuore, Homo sapiens, Mus musculus

Abstract

La nostra ricerca è stata incentrata sulla CPVT (Tachicardia Ventricolare Polimorfa Catecolaminergica), o più precisamente su uno dei geni responsabili della malattia cardiaca: il CALM2. Ciò che abbiamo scelto di osservare sono le differenze della sequenza nucleotidica del suddetto gene in Homo sapiens e Mus musculus. Abbiamo provato a capire se ci fossero differenze, nonostante la somiglianza tra i genomi delle specie, con l’obiettivo di portare anche alla luce l’esistenza di questo gene poco conosciuto. Tramite Blast, ci è stato possibile confrontare le due sequenze permettendoci di trarre le nostre conclusioni. Nonostante ci aspettassimo una corrispondenza nucleotidica quasi completa, il risultato è stato diverso facendoci ipotizzare una possibile duplicazione del gene murino nell’ Homo sapiens.

- Introduzione

CALM2 è uno dei geni responsabili della CPVT (Tachicardia Ventricolare Polimorfa Catecolaminergica), posseduto da meno dell’1% della popolazione mondiale. Questo specifico gene ha una sequenza nucleotidica unica ma non codifica proteine da 149 amminoacidi con 4 loop di legame al calcio, quali per esempio la calmodulina. L’attivazione di questa proteina viene indotta dal calcio, essa regola moltissimi processi e modula la funzione dello ione cardiaco. La nostra ricerca è incentrata su questo specifico gene della CPVT. Ci siamo impegnati a osservare le differenze della sequenza del gene in Homo sapiens e Mus musculus per indagarle, essendo a conoscenza della somiglianza evolutiva tra i genomi delle due specie.

- Materiali e Metodi:

- BLAST, Basic Local Alignment Search Tool, strumento di ricerca di allineamento locale, è un algoritmo usato per comparare le informazioni contenute nelle strutture biologiche primarie, come ad esempio le sequenze proteiche o le sequenze nucleotidiche delle molecole degli acidi nucleici (DNA e RNA);

- OMIM, Online Mendelian Inheritance in Man, e’ una bancadati che contiene informazioni sui geni umani e sulle malattie genetiche realizzato e mantenuto dall’NCBI, the National Center for Biotechnology Information;

- Sito web della Fondazione Telethon;

- EBI Search, strumento dell’Istituto Europeo di Bioinformatica che offre accesso digitalmente a tutte le sue risorse e dati biologici.

- Risultati

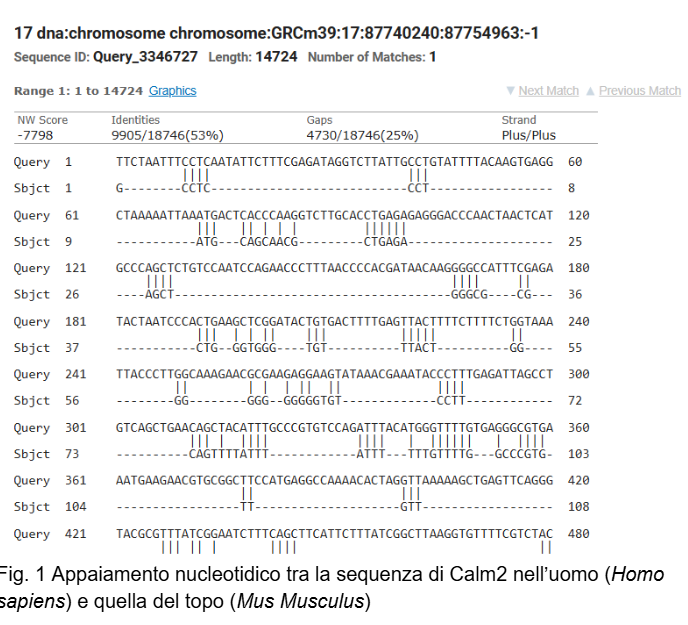

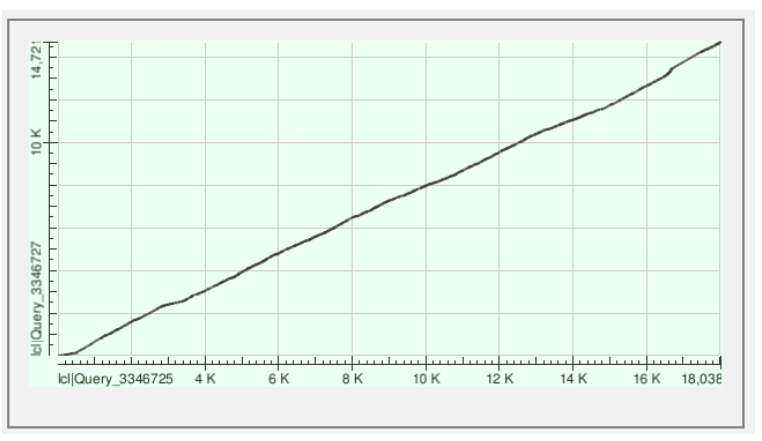

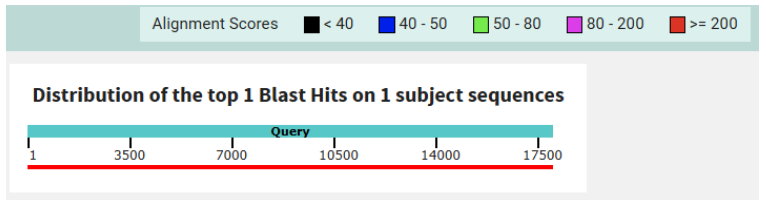

Dopo aver preso in analisi le sequenze del gene CALM 2 dell’Homo sapiens e del Mus musculus, grazie al programma Blast abbiamo potuto notare le notevoli differenze tra i due. Già in precedenza, osservando le due sequenze (figura 1) avevamo ipotizzato una duplicazione del gene umano a partire da quello del topo, poiché la sequenza appartenente al Mus musculus risultava più corta. Inoltre, questa ipotesi è stata supportata dal risultato del confronto che ha riportato un allineamento del 53% (figura 2).

Fig. 1 Appaiamento nucleotidico tra la sequenza di Calm2 nell’uomo (Homo sapiens) e quella del topo (Mus Musculus)

Fig.2: distribuzione dell’allineamento tra le due sequenze nucleotidiche

- Conclusioni

L’obiettivo della nostra ricerca è stato raggiunto. Da un lato abbiamo confrontato sequenza genica umana e murina, rilevando una diversità nella sequenza che non ci eravamo aspettati. Da un altro lato abbiamo contribuito a diffondere una maggiore conoscenza sul gene CALM2 contribuendo a una riflessione più generale su come i geni siano responsabili di patologie in diverse specie.

Ringraziamenti

Ringraziamo i collaboratori scolastici per la pulizia e la sorveglianza della scuola durante lo svolgimento degli incontri previsti per lo svolgimento del progetto; i tecnici informatici, in particolare Dante Roitero, che hanno fornito i supporti digitali per la raccolta e l’elaborazione dei dati, e la stesura del presente lavoro scientifico.

Bibliografia e sitografia

-

- Cos’è la CPTV? https://www.telethon.it/cosa-facciamo/ricerca/malattie-studiate/tachicardia-ventricolare-polimorfa-catecolergica/

- Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia: A Review of Therapeutic Strategies,Card Electrophysiol Clin, Settembre 2023

- Confronto CALM2 tra genoma uomo/topo: https://www.ebi.ac.uk/ebisearch/search?db=allebi&sortignorenull=true&query=CALM2&size=15&requestFrom=global-masthead

- Single Construct Suppression and Replacement Gene Therapy for the Treatment of All CALM1-, CALM2-, and CALM3-Mediated Arrhythmia Disorders, Samantha K Hamrick, C S John Kim, David J Tester, Manuela Gencarelli, Kathryn E Tobert, Martina Gluscevic, Michael J Ackerman;

Circ Arrhythm Electrophysiol, Agosto 2024

L’istiocitoma fibroso, una rara condizione oncologica: trasmissione delle cellule cancerose e somiglianze tra vari organismi

Capparelli F. 2 , Caccetta F.1, Fiore F.1, Squarcia T.1, Carosi C.2 e D’Aponte E 3

- 1.studenti del Liceo scientifico Vito Volterra

- 2.docenti del Liceo scientifico Vito Volterra

- 3.preside del Liceo scientifico Vito Volterra

Keywords: BLAST, istiocitoma fibroso, Homo sapiens, Gorilla gorilla gorilla

Abstract

Il nostro lavoro ha l’obiettivo di analizzare la sequenza genica di una particolare forma oncologica dotata di caratteristiche che la rendono unica. Le forme oncologiche a oggi conosciute sono molteplici, ma alcune di queste mostrano delle capacità uniche. Si tratta dell’istiocitoma fibroso, una rara condizione cancerosa la cui genesi rimane ancora sconosciuta ma che ha mostrato la capacità di impiantarsi in un organismo ospite portando alla luce il primo caso di contagio oncologico senza rigetto. Nel 1996, un chirurgo tedesco si procurò un taglio accidentale durante un intervento chirurgico per rimuovere un istiocitoma fibroso maligno. Cinque mesi dopo, proprio nel punto della ferita, comparve una nuova formazione tumorale. Le cellule tumorali dell’ospite si erano trasferite e impiantate sulla mano del chirurgo ed erano una copia geneticamente identica a quelle del paziente.

Dunque, lo scopo del nostro studio è stato quello di indagare le caratteristiche genetiche e molecolari dell’istiocitoma, confrontando la sequenza di tale neoplasia nell’essere umano (Homo sapiens) con quella del gorilla di pianura occidentale (Gorilla gorilla gorilla), sottolineando le somiglianze rilevanti tra le due condizioni tumorali.

- Introduzione

Oggetto del nostro lavoro è questa forma tumorale chiamata l’istiocitoma fibroso, una rara condizione cancerosa la cui genesi rimane ancora sconosciuta. Tuttavia questa neoplasia non si caratterizza solo per la sua rarità, ma anche per la sua capacità di impiantarsi in un organismo ospite portando alla luce il primo caso di contagio oncologico senza rigetto.

Ciò accadde nel 1996, quando un chirurgo tedesco, nel corso di un’operazione chirurgica per l’asportazione di un istiocitoma, si ferì accidentalmente. Dopo cinque mesi, il chirurgo notò la formazione di un piccolo nodulo proprio nel punto in cui si era ferito. Una volta rimosso, il tumore venne sottoposto a un esame istologico, rivelando che si trattava di un istiocitoma fibroso maligno, la stessa forma cancerosa che il chirurgo stava rimuovendo al momento della lesione alla mano. Ulteriori analisi rivelarono che le cellule tumorali erano geneticamente identiche a quelle del cancro del suo paziente, per cui il team medico concluse che le cellule maligne dovevano essersi trasferite nel momento in cui il chirurgo si era ferito. Come tutte le neoplasie, queste cellule avevano superato il numero di divisioni di Hayflick, secondo il quale esiste un limite alla proliferazione con l’avvio di un processo noto come senescenza cellulare, in cui si arresta permanentemente ogni evento proliferativo della cellula.

Gli istiocitomi sono lesioni cutanee formate da istiociti, una tipologia di cellule immunitarie. L’origine e il cambiamento pleomorfo cellulari verso un’evoluzione maligna non sono stati ancora chiariti. Questi tumori si presentano solitamente come dei noduli duri sulla pelle e si trovano nei cani (Canis lupus familiaris), però in rari casi si possono verificare anche negli esseri umani. Sebbene siano di natura benigna, gli istiocitomi richiedono un esame attento per essere differenziati da altre lesioni cutanee, comprese le forme peggiori come gli istiocitomi fibrosi maligni (MFH); proprio quest’ultimi sono quelli analizzati in questo articolo.

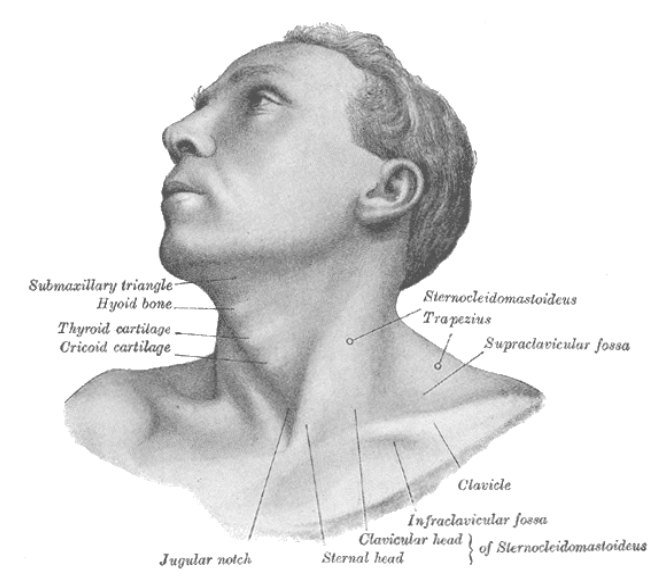

Abbiamo deciso di ricercare questa patologia dopo aver trovato un articolo di giornale su un sito web, che racconta di come un chirurgo ha contratto il cancro di un paziente ferendosi il palmo sinistro durante un’operazione, mentre posizionava un drenaggio. L’articolo inoltra anche il rapporto dettagliato, pubblicato nel 1996. Oltre a questo caso molto raro, l’istiocitoma si è presentato in molti punti del corpo, come esempio possiamo prendere un caso clinico del 2008 presso l’U.O.C di Chirurgia generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedale “San Carlo” di Potenza. Il caso riguarda un paziente di 94 anni che, dopo un’accurata biopsia diagnostica per istiocitoma, confermava la presenza di una lesione di 5-6 cm sulla regione sovraclaveare (come nell’immagine accanto Figura 1), ovvero la zona laterale del collo.

La complessità di queste patologie può essere meglio compresa alla luce del ruolo fondamentale del sistema HLA (human leukocyte antigen, il complesso maggiore di istocompatibilità umano), che permette di identificare e rispondere a cellule anomale, come quelle tumorali. Le mutazioni genetiche che caratterizzano le cellule tumorali, infatti, alterano la loro capacità di funzionare correttamente, spingendole alla crescita incontrollata. Nonostante alcuni geni siano più frequentemente associati al cancro, mutazioni rare, come nel caso dell’istiocitoma, possono ugualmente favorire la trasformazione tumorale, contribuendo così alla grande varietà di tumori e alla loro eterogeneità, sia tra individui diversi che all’interno dello stesso paziente.

- Metodi

NCBI

Il Centro nazionale per l’informazione biotecnologica (NCBI) fa parte della NLM, un ramo degli Istituti nazionali di sanità (NIH), approvato e finanziato dal governo degli Stati Uniti.

NCBI ospita una serie di basi di dati relative alla biotecnologia e alla biomedicina ed è un’importante risorsa per gli strumenti e i servizi bioinformatici. Tra le principali basi di dati comprendono GenBank (per le sequenze di DNA) e PubMed, una base di dati bibliografici per la letteratura biomedica.

Gene

Gene è stato attuato presso l’NCBI per descrivere e catalogare le informazioni sui geni. Serve come nodo principale nel nesso della mappa genomica, dello studio della sequenza, delle funzioni delle proteine, della sua struttura e dei dati di omologia. Ad ogni registrazione di un gene è assegnato un GeneID unico, che può essere seguito attraverso cicli di revisione. Successivamente, vengono stabilite le registrazioni geniche per geni noti o ipotizzati, delimitate dalle posizioni della mappa o dalle sequenze di nucleotidi.

Nucleotide

Il database dei nucleotidi è una raccolta di sequenze provenienti da diverse fonti, tra cui GenBank. Il genoma, i geni e le sequenze trascritte costituiscono la base della ricerca e delle scoperte biomediche, nonché per impieghi bio-informatici.

BLAST

Per ottenere le sequenze e porle a confronto è stato impiegato BLAST (Basic local alignment search tool), un programma per la ricerca di omologie locali di sequenza. Esso analizza una sequenza ed un valore, restituendo una serie di sequenze, (contenute nel database su cui si fa operare BLAST) che risultino simili a quella inserita. Queste sono definite da due colonne di valori attestanti la qualità degli allineamenti.

Un chirurgo ha contratto il cancro da un paziente che stava operando: caso unico nel suo genere.

- Risultati

Oltre a concentrarci sull’analisi del caso di contagio oncologico a seguito di un’operazione chirurgica, impiegando gli strumenti bio-informatici, siamo stati in grado di eseguire un confronto genetico con altri organismi. In particolare, l’istiocitoma fibroso può presentarsi in più specie (mostrando in alcune di queste la capacità di impiantarsi) e non solo nell’uomo (Homo sapiens): infatti, può insorgere nel criceto dorato (Mesocricetus auratus), nel cane (Canis lupus familiaris), nello scimpanzé (Pan troglodytes), nell’orango del Borneo (Pongo pygmaeus), nel gorilla di pianura occidentale (Gorilla gorilla gorilla) e in altri primati. Sulla piattaforma NCBI si è ricercata la sequenza genica dell’istiocitoma necessaria per lo studio e il confronto (il gene MFHAS1, il cui locus è BC167810); selezionando la struttura grafica (Figura 2), si procede al BLAST dell’intero gene MFHAS1 (rappresentato dalla linea verde nella figura), che permetterà di individuare i possibili appaiamenti e il confronto tra sequenze.

Figura 2: struttura grafica del gene MFHAS1

La schermata che si ottiene mostra il confronto con diverse specie (soprattutto primati), evidenziando le percentuali di somiglianza con tali organismi. In particolare, si è scelto l’organismo più affine, ovvero il gorilla di pianura occidentale (Gorilla gorilla gorilla), il quale mostra il 99% di somiglianza (Query cover) con l’istiocitoma fibroso di Homo sapiens (Figura 3 e 4), mostrando un’analogia di identità (Percent identity) pari al 99.30%. Anche altre specie, tra cui lo scimpanzé (Pongo troglodytes) e il bonobo (Pan paniscus), che sono le specie filogeneticamente più affini all’uomo, mostrano un’elevata somiglianza, inferiore solo del 10 – 9%.

Figura 3 e 4: confronto tra le due sequenze (bloccate fino alla base 1234); a sinistra Homo sapiens a destra Gorilla gorilla gorilla

- Conclusioni

L’istiocitoma ancora oggi si presenta come una condizione patologica rara e poco conosciuta, che non ne permette una conoscenza approfondita, chiara e definita. Il caso dell’impianto involontario si è rivelato un caso singolare e non ubiquitario, che in futuro sarà sicuramente oggetto di studi più accurati e capaci di condurre a delle possibili ricerche per la cura delle neoplasie. Anche il confronto tra le varie specie, in particolare tra l’essere umano (Homo sapiens) e il gorilla di pianura occidentale (Gorilla gorilla gorilla) è in grado di condurre a studi più rigorosi nel campo medico, indagando sull’origine filogenetica di tale patologia nei primati e nelle specie più affini alla nostra specie.

Ringraziamenti

Ringraziamo i collaboratori scolastici per la pulizia e la sorveglianza della scuola durante lo svolgimento degli incontri previsti per lo svolgimento del progetto; i tecnici informatici che hanno fornito i supporti digitali per la raccolta, soprattutto Dante Roitero, per l’elaborazione dei dati, e per la stesura del presente lavoro scientifico.

Bibliografia e sitografia

- Cos’è l’istiocitoma fibroso maligno?: https://www.ospedalebambinogesu.it/istiocitoma-fibroso-maligno-80163/

- Epidemiologia dell’istiocitoma fibroso maligno: https://www.orpha.net/en/disease/detail/2023

- Malignant fibrous histiocytoma (MFH). A comparison of MFH in man and animals. A critical review, P Schneider 1, U Busch, H Meister, Q Qasem, P H Wünsch Histol Histopathol, Luglio 1999

- L’incredibile caso del chirurgo che contrasse il tumore da un paziente: https://blog.uniecampus.it/2025/01/10/lincredibile-caso-del-chirurgo-che-contrasse-il-tumore-da-un-paziente/