Analisi della diversa percezione dell’amaro tra studenti e personale scolastico

Autori: Pagani F., Acitelli G., Berardini L., Corvaglia G., Crescimbeni B., Di Meo B., Iaconello A., Lunghi L., Ramacci E., Salonia G. S., Sgarra G. M., Tolomeo E., Trivelloni A., Truffarelli D., Capparelli F. e D’Aponte E.

Abstract

Per verificare la percezione del gusto dell’amaro attraverso uno studio di genetica di popolazione, si è deciso di procedere con una raccolta dati mediante la somministrazione di un test in grado di mettere in luce facilmente la percezione del gusto dell’amaro. La molecola utilizzata per stimolare questo gusto è stata quella del PTC (feniltiocarbamide). I dati sono stati analizzati in correlazione con abitudini alimentari (consumo di cibi dolci, grassi e speziati) e non alimentari (fumo). I dati raccolti in un campione della popolazione del Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” di Ciampino (RM) hanno confermato che il genere maschile è maggiormente sensibile di quello feminile nella percezione del gusto dell’amaro, così come alcune correlazioni con dati comportamentali, principalmente alimentari.

Parole chiave: amaro, gusto, genetica, articolo scientifico

To verify the perception of the bitter taste with a population genetics study, it was decided to proceed with a data collection by administering a test able to easily highlight the perception of bitter taste The molecule used to stimulate this taste was that of PTC. Data were analyzed in correlation with eating and non-eating (smoking) habits. The data collected in a part of the population of the high school “Vito Volterra” have confirmed that the male gender is more sensitive than the female one in the perception of the taste of bitterness and also the correlations with behavioral data.

Keywords: bitter, taste, genetics, scientific article

Introduzione

Tra i vari gusti che possiamo percepire, l’amaro è particolarmente interessante dal punto di vista scientifico perché la sensibilità di questo sapore varia molto da persona a persona nonostante dipenda dall’espressione di un unico gene. Alcuni lo percepiscono in modo molto intenso, mentre altri non lo sentono affatto. Questa differenza non è casuale, ma dipende in gran parte dalla nostra genetica, infatti un genotipo omozigote dominante o eterozigote permette la percezione di questo gusto (individui taster AA o Aa), invece quello omozigote recessivo no (individui non-taster aa). Per approfondire questa tesi, all’interno del nostro corso di genetica abbiamo condotto un esperimento sulla percezione del gusto amaro.

Il corso aveva proprio l’obiettivo di far comprendere agli studenti come i geni influenzano caratteristiche individuali e come sia possibile studiarli attraverso dei semplici test. Uno dei temi trattati riguardava proprio il legame tra genetica e percezione del gusto. Per mettere in pratica questi concetti, abbiamo deciso di concentrarci su una particolare molecola, chiamata PTC (feniltiocarbammide), che viene percepita come amara dagli individui omozigoti dominanti/eterozigoti, mentre per quelli omozigoti recessivi risulta completamente insapore.

Il progetto si è svolto in più fasi. Inizialmente, abbiamo introdotto i concetti teorici della genetica di popolazione, successivamente, abbiamo pianificato le procedure di raccolta dati: divulgazione del progetto nella scuola, somministrazione del test, analisi dei dati e stesura del lavoro. L’analisi dei nostri dati ha confermato le ipotesi: gli uomini sono più sensibili al gusto dell’amaro, la percezione di questo gusto è influenzato da alcune abitudini alimentari, ma non è influenzato dal fumo.

Questo esperimento ha permesso agli studenti di osservare concretamente come la genetica influenzi caratteristiche quotidiane, come la percezione del gusto, e ha reso più chiari i concetti studiati in teoria. Inoltre, ha stimolato la curiosità riguardo l’eredità genetica e le sue implicazioni, mostrando come anche un semplice test possa fornire informazioni utili sulla nostra biologia.

Materiali e metodi

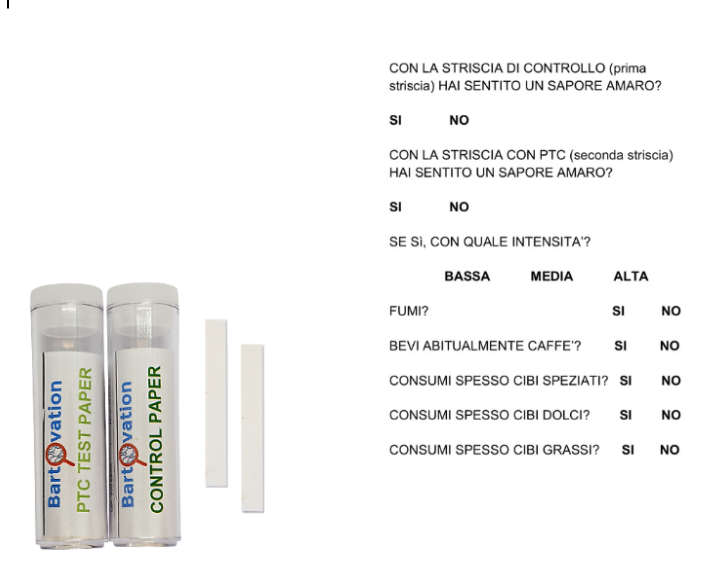

Per svolgere questo esperimento ed esplorare la percezione del gusto dell’amaro, innanzitutto si è deciso di creare dei volantini per pubblicizzare il progetto nell’istituto. Successivamente, divisi in coppie, ci si è recati nelle classi di tutta la scuola per esporre l’esperimento e cercare di coinvolgere il maggior numero di persone possibile (studenti e personale scolastico). In seguito si è deciso di dividersi in quattro gruppi. Tre di questi gruppi si sono occupati di somministrare il test ai soggetti che hanno deciso di aderire al progetto; il gruppo rimanente, invece, si è occupato di andare a chiamare nelle diverse classi gli studenti, in modo tale da non creare un afflusso eccessivo di persone. In modo particolare, un componente appositamente formato si è occupato di dare una spiegazione riguardante il metodo di svolgimento del test, dopodiché ha fornito agli studenti due striscette di carta, la prima con controllo negativo e la seconda impregnata con la molecola di PTC. Ogni partecipante ha dovuto porre entrambe le striscette sotto la lingua in momenti diversi. Nel primo caso (ctrl), il partecipante non avrebbe dovuto sentire alcun sapore, poichè non era presente alcuna molecola che avrebbe potuto alterare la percezione del gusto, mentre nel secondo (PTC), in base alla sua genetica e alle sue abitudini alimentari, avrebbe potuto percepire un gusto amaro oppure no. Un altro componente del gruppo si è occupato, poi, di fornire un test anonimo da far compilare ad ogni partecipante. Il questionario consisteva nel dichiarare il proprio sesso a livello cromosomico (XX oppure XY), segnare se si fosse percepito il gusto dell’amaro oppure no, attribuendogli anche un livello di percezione, e rispondere a diversi quesiti riguardanti la loro alimentazione e le loro abitudini circa il fumo. Infine, utilizzando Microsoft Excel per la raccolta dei dati e Google Classroom per la loro condivisione, si è proceduto alla stesura finale dell’articolo scientifico.

Risultati

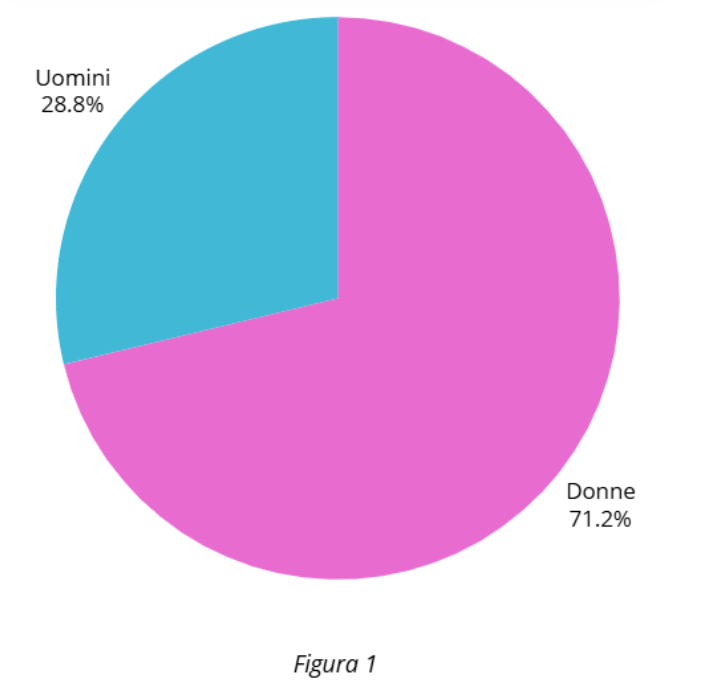

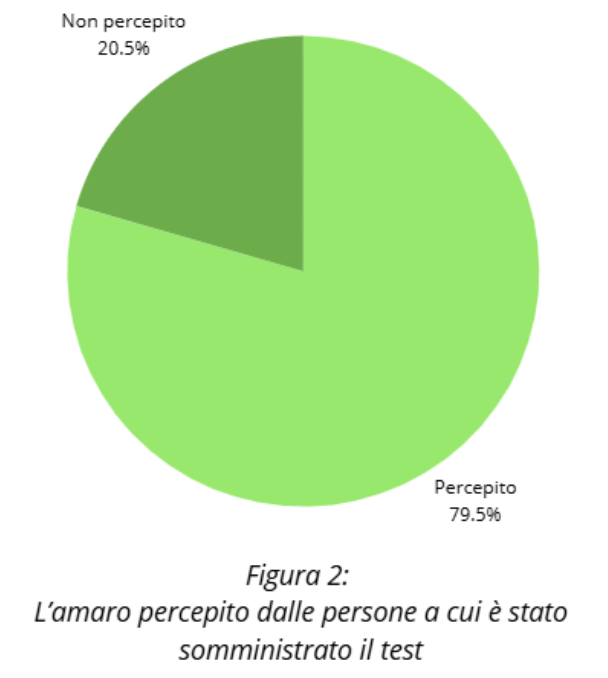

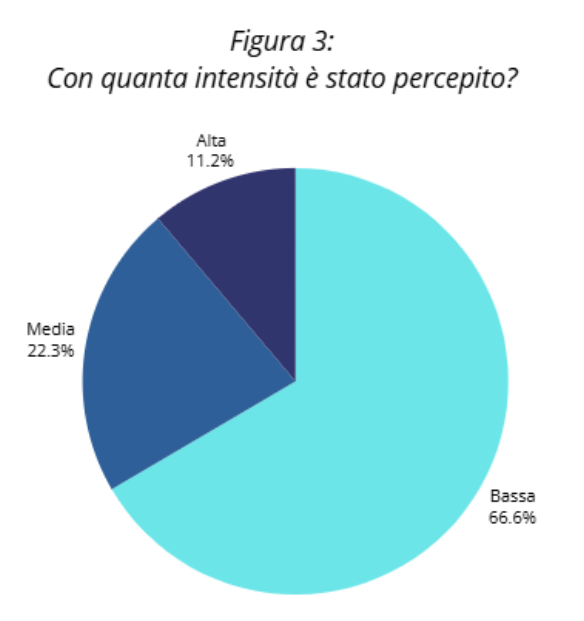

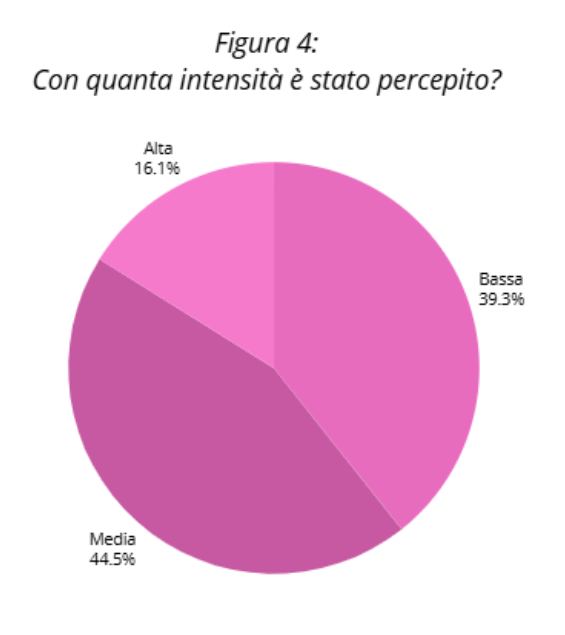

A questo progetto hanno aderito 73 persone tra studenti e personale scolastico, di cui il 71,23% donne e il restante 28,77% uomini (Fig. 1). Sull’intera popolazione testata l‘81,3% percepisce il gusto dell’amaro nelle sue diverse gradazioni, mentre il 18,7% non lo percepisce affatto (Fig. 2). Nella popolazione maschile si è riscontrato un aumento nella percezione dell’amaro (85,71%) rispetto alle donne (71,23%). Nonostante ciò, gli uomini tendono a percepirlo con una minore intensità. Di questi, infatti, il 57,14% ha una bassa percezione della molecola PTC, il 19,05% la percepisce con un’intensità intermedia mentre il restante 9,52% come molto intenso (Fig. 3). Le donne, invece, tendono a percepire la molecola con un’intensità mediamente più alta. Di fatti il 28,90% delle donne che hanno dichiarato di percepire l’amaro ha segnalato nel sondaggio un’intensità bassa, il 32,70% media e il 15% alta (Fig. 4).

Per quanto riguarda la correlazione tra la percezione dell’amaro e le variabili suggerite dalla letteratura scientifica, la percentuale dei fumatori sul campione totale è molto bassa (6,68%) e non significativa (Fig. 5): il 100% di essi ha comunque percepito il gusto amaro.

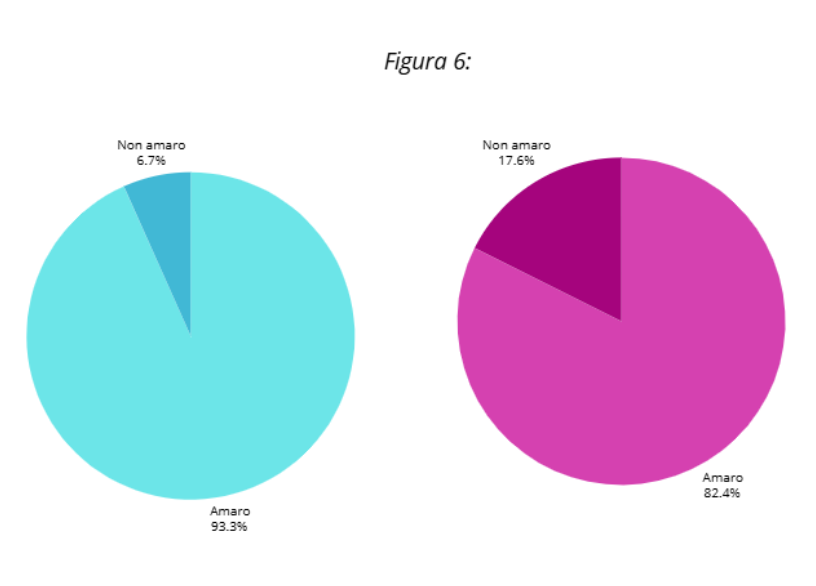

Un’altra abitudine investigata è stata quella del consumo di cibi dolci. Abbiamo riscontrato che sia tra gli uomini (93,33%) che tra le donne (82,40%) un’alimentazione ricca di carboidrati porta un maggior riconoscimento della molecola dell’amaro (Fig. 6 ).

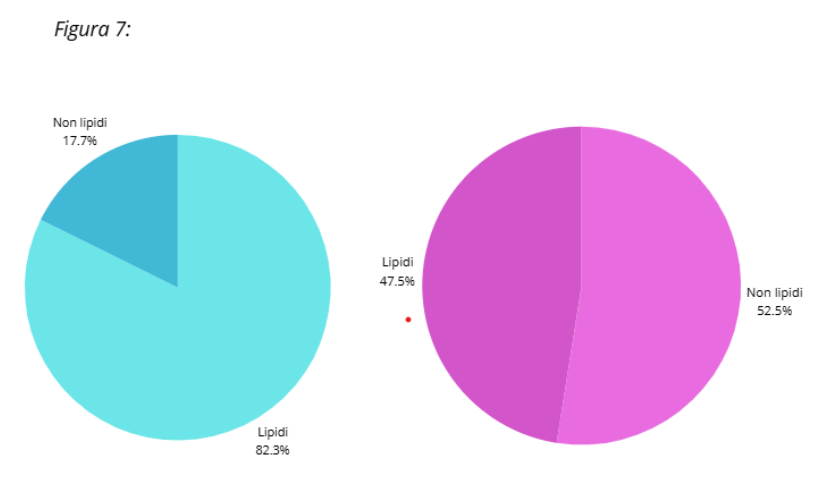

Si presenta lo stesso trend per quanto riguarda il consumo di cibi grassi. Il 93,3% degli uomini e l’82,44% delle donne che consumano alimenti ricchi di lipidi sono sensibili alla feniltiocarbamide (Fig. 7).

Il 100% degli uomini che non assume giornalmente cibi speziati percepisce l’amaro; nelle donne invece la differenza non è significativa (68,80% contro il 70,60%).

L’assunzione di caffè invece non influenza la sensibilità alla molecola, né negli uomini (87,50% contro 84,60%) né nelle donne (80% contro 78,10%).

Conclusioni

L’obiettivo del progetto era quello di ottenere informazioni rilevanti riguardo la percezione del gusto dell’amaro negli studenti e nel personale scolastico del Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” di Ciampino (RM). Le ricerche sono state condotte su un numero ridotto di persone a causa delle tempistiche e della disponibilità degli spazi scolastici.

Dopo numerose ore di lavoro, supportati da alunni e docenti, e grazie all’applicazione di procedure scientifiche, siamo riusciti a ottenere un soddisfacente campione di dati, conducendo una sola somministrazione di test durante l’orario scolastico nel laboratorio di scienze dell’istituto.

In sintesi, i dati confermano che la percezione del gusto amaro è influenzata da vari fattori, tra cui il sesso e le preferenze alimentari.

Gli uomini tendono a essere più sensibili al gusto amaro rispetto alle donne. Questo potrebbe essere legato anche a fattori ormonali ed evolutivi: sono stati, infatti, gli uomini i primi cacciatori della storia, avendo potuto così sviluppare una maggiore sensibilità al riconoscimento di sostanze amare, spesso indicatrici di tossicità e morte.

Il fumo non sembra ridurre la capacità di percepire tale sapore, nonostante i dati della letteratura scientifica internazionale: ciò probabilmente è a causa della bassa percentuale di fumatori testati nel nostro studio, non significativa.

Le abitudini alimentari, in particolare il consumo di cibi dolci, grassi e speziati, influenzano la percezione del gusto amaro, aumentandone la sensibilità. Ciò probabilmente deriva da un contrasto sensoriale: il forte consumo di cibi non amari renderebbe più evidente il sapore dell’amaro stesso. Al contrario, il consumo di caffè sembra non influire sulla percezione dell’amaro. Sebbene ogni partecipante abbia attribuito un livello alla propria percezione, non siamo in grado di attribuire con sicurezza un genotipo omozigote dominante o eterozigote a ciascuno di essi, dato che questo livello non è stato valutato con l’utilizzo di una scala standard, ma soggettiva.

Questi risultati potrebbero suggerire strategie future per personalizzare le esperienze alimentari in base alla sensibilità individuale al gusto amaro.

AKNOWLEDGMENTS

Si ringraziano: la Dirigente Scolastica per aver coordinato l’organizzazione dei corsi PNRR D.M. 65/2023, gli studenti e il personale scolastico che ha partecipato alla raccolta dati, la Dott.ssa Rocci per la disponibilità del laboratorio di scienze, i tecnici e il personale scolastico che hanno supportato lo svolgimento degli incontri pomeridiani.

IMMAGINI E FIGURE

|

|

|

|

|

|

|

Materiali: